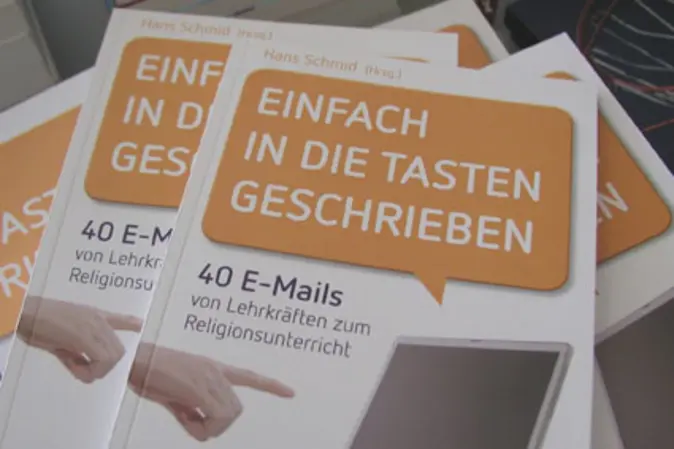

Die E-Mail-Umfrage "Einfach in die Tasten geschrieben" unter Religionslehrern im Erzbistum Bamberg war Grundlage für den Studientag (Bilder: Stefanie Hattel).

Auf dem Podium (von l.): Dr. Hans Schmid (dkv), Ministerialrat Peter Kempf, DK Prälat Erich Pfanzelt, Leiter des Schulkommissariats Bayern, Moderatorin Dr. Claudia Leuser (dkv und KRGB), Erzbischof Prof. Dr. Ludwig Schick, Ordinariatsrat Ludwig Brütting, Leiter der Abteilung Schule und Religionsunterricht der Erzdiözese Bamberg und Prof. Dr. Mirjam Schambeck.

„Ich bin da, ich gehe mit dir!“ Notfallseelsorger nach dem Amoklauf in Winnenden (Bild: Hanjo v. Wietersheim).

Das nötige Handwerkszeug zum Sehen, Wahrnehmen und Deuten

Von Religionsmüdigkeit kann keine Rede sein. Die junge Schülergeneration ist neugierig auf Religion, das Aufgabenspektrum der Lehrkräfte wächst. Nur die Rahmenbedingungen sind fraglich. Katholische Religionspädagogen diskutierten auf einem Studientag in Bamberg Aufgaben und Inhalte ihres Fachs.

„Einfach in die Tasten geschrieben“ lautet der Titel der Umfrage zur Situation des Religionsunterrichts, die 2008 unter staatlichen und kirchlichen Religionslehrern der Erzdiözese Bamberg via E-Mail durchgeführt wurde. Als authentische Situationsanalyse war sie Grundlage des Studientags zur „Standortbestimmung des Religionsunterrichts“, die mehrere katholische Religionslehrerverbände in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Mirjam Schambeck und dem Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts der Otto-Friedrich-Universität Bamberg im Bistumshaus St. Otto am 21. März veranstalteten.

Der dynamische Charakter der E-Mail provoziere spontane Antworten und gebe so einen authentischen Einblick in die Erfahrungswelt der Lehrkräfte, erklärte Dr. Hans Schmid vom Deutschen Katecheten-Verein e.V. (dkv). Der Leiter der religionspädagogischen Aus- und Weiterbildung im Priesterseminar wertete die Umfrage im Plenum qualitativ aus und stellte die Ergebnisse vor, die nun in einem Sammelband mit Beiträgen unter anderem von Schambeck und ihrem wissenschaftlichen Assistenten Dr. Konstantin Lindner erschienen sind. „Die Schüler bringen von zu Hause nichts mehr mit, sie sind blank, aber offen“, resümierte Schmid die Ergebnisse. Der fehlenden religiösen Sozialisation im Elternhaus stehe eine neue Ansprechbarkeit für Religiosität gegenüber. Schmid sah damit eine aktuelle These der Religionssoziologen bestätigt: „Moderne Gesellschaften sind religiös sehr produktiv, es gibt wieder Raum für Religion.“

„Reli“-Lehrer als Mädchen für alles?!

Schwierigkeiten bereite dagegen die Raumnot in den Schulen, der man mit großen, jahrgangsübergreifenden Klassen begegne. Diese würden in ihrer Heterogenität echte Begegnung jedoch unmöglich machen. Die Frage nach gemischtkonfessionellem Unterricht dränge sich darum auf und knüpfe zugleich an die Debatte um den Werteunterricht als Alternative zur Religionslehre an. „In Zeiten fortschreitender sozialer Verwahrlosung gilt der ‚Reli’-Lehrer als Ansprechpartner für alle Lebensfragen, für die sonst keine Sprache da ist.“ Die neue Zuschreibung von Zuständigkeiten spiegle sich laut Schmid auch jüngst in der Medienberichterstattung zum Amoklauf in der Albertville-Realschule in Winnenden: Szenen der Zuwendung durch Notfallseelsorger dominierten das Bild. Die Menschen hungerten nach einer Geste des Religiösen, der Zusicherung „Ich bin da, ich gehe mit dir!“.

Um zeitgemäße Religionspädagogik ging es auch Schambeck in der abschließenden Podiumsdiskussion: „Religion ist heute kein unangefochtenes Kulturgut mehr, gleichzeitig wird die Aufgabe der Wertevermittlung gerne dem Religionsunterricht zugeschrieben“, fasste Schambeck die Situation zusammen. „Reli“ sei nie abgekoppelt von gesellschaftlichen Entwicklungen gewesen, die Herausforderung des Fachs läge aktuell aber darin, der staatlichen Funktionalisierung zu entgehen und sich im Fächerkanon neu zu profilieren.

Religiöse Phänomene wahrnehmen und deuten lernen

„Religionslehre bedeutet heute, die Schüler zu einer Sprach- und Aussagefähigkeit gegenüber dem Phänomen des Religiösen zu erziehen. Dies geschieht im Dreischritt ‚Sehen – Wahrnehmen – Deuten’: religiöse Phänomene im eigenen Leben wahrnehmen und deuten zu lernen, um ihnen gegenüber eine begründete Position einnehmen zu können.“ In einer pluralistischen Gesellschaft beinhalte dies auch die Freiheit, sich gegen einen religiösen Lebensentwurf zu entscheiden, fügte Schambeck hinzu.

Damit begegnete sie Domkapitular Prälat Erich Pfanzelt, Leiter des Katholischen Schulkommissariats in Bayern, der sich für ein schärferes Profil des konfessionellen Unterrichts im Sinne einer „geistigen Beheimatung“ stark gemacht hatte. Der Bamberger Erzbischof Professor Dr. Ludwig Schick zog den Begriff des „Orientierungswissens“ vor. „Kirche ist nach wie vor erwünscht“, so liest er die Umfrageergebnisse. Es gebe eine „graduelle Identifikation“ mit Kirche – vom Gottesdienstbesuch bis zur theologischen Auseinandersetzung. Dieses Bedürfnis dürfe nicht aufgegeben werden. Der Religionsunterricht solle auf ein Leben mit der Kirche orientieren. Professor Schambeck verwies in diesem Zusammenhang auf den Beschluss der Würzburger Synode von 1974, „der Magna Charta heutiger Religionslehrer“, die den Grundsätzen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65) in Deutschland Geltung verschaffte. Dem Religionsunterricht wachsen in der modernen Gesellschaft zentrale Aufgaben der Sinn- und Identitätsfindung, der Ausbildung von Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu, heißt es dort bereits. In der Frage nach der Konfessionalität sei er „zur Offenheit verpflichtet, der Gesinnung nach ökumenisch“.

Zum Weiterlesen:

Einfach in die Tasten geschrieben. 40 E-Mails von Lehrkräften zum Religionsunterricht. Hrsg. von Hans Schmid. München: dkv 2009

darin:

Schambeck, Mirjam: Sich zu Religion verhalten lernen – Was Reli in der Schule heute will.

und

Lindner, Konstantin: Wie viel „Wertevermittlung“ verträgt der Religionsunterricht?